Schakleton, un eroe tranquillo

photo © Paul Carroll, South Georgia and the South Sandwich Islands, Drygalski Fjord

di Ercole Giammarco

“Le difficoltà sono solo cose da superare, dopo tutto”

Ernest Henry Shackleton

Il 1° agosto 1914, tre giorni prima che l’Inghilterra dichiarasse guerra alla Germania, la nave Endurance, guidata dal capitano della Marina Mercantile Ernest Henry Shackleton, salpa dal porto di Plymouth per tentare la traversata del Polo Sud. Appena un mese prima l’esploratore norvegese Roald Amundsen al Polo Sud era riuscito ad arrivarci a piedi, e la stessa avventura era stata portata a termine da Robert Scott, connazionale di Shackleton. Ma Scott non riesce a tornare indietro. Muore di stenti insieme a tutti i componenti della spedizione, bloccato da una tempesta di neve a meno di un chilometro dal campo base. Il suo diario, trovato accanto al suo corpo congelato quasi un anno dopo, è uno dei grandi libri sulla stagione delle esplorazioni del ‘900 europeo, e una riflessione struggente sul senso del superamento dei propri limiti nell’affrontare la Natura. Ma questa è un’altra storia, e prima o poi avremo modo di raccontarvela.

Quando l’Endurance lascia il porto di Londra nessuno avrebbe immaginato che sarebbe stato l’inizio dell’avventura perfetta.

Ma quali sono gli ingredienti di una “avventura perfetta”? Proviamo ad elencarli: obiettivi estremi, imprevisti e difficoltà che piegherebbero chiunque, straordinaria capacità di comando (team building capacity, direbbe oggi un coach aziendale) e vittoria finale… Ma una vittoria strana, quella di Shackleton, che è tale anche se non raggiunge l’obiettivo prefissato: una grande vittoria che nasce dentro un grande fallimento. È questo ultimo ingrediente che rende perfetta la Grande Avventura dell’Endurance e del suo equipaggio. Vedremo come.

Nel gotha dei grandi esploratori inglesi di quegli anni, Ernest era un outsider: niente titoli nobiliari, estrazioni marinaresche popolari (non era un uomo della blasonata Royal Navy, ma della più prosaica Marina Mercantile inglese) ma soprattutto era lontano dalla retorica militare dell’Impero Vittoriano, capace di conquistare ogni cosa, di farlo prima degli altri, meglio degli altri e a ogni costo.

Supponenza che costò la vita a Scott e a i suoi uomini perché nell’organizzare la sua ultima spedizione antartica sottovalutò una cosa molto semplice e cioè che dei marinai, per quanto soldati del regio esercito britannico, non erano necessariamente buoni sciatori. Al contrario dell’antagonista norvegese Amundsen, che conosceva tutti i 99 modi in cui gli Inuit chiamavano la neve, e anche per questo raggiunse il Polo Sud impiegando una settimana meno di Scott, ma soprattutto riportò a casa la pelle sua e della sua crew.

photo Frank Hurley, L’Endurance sul pack nel febbraio 1915, tratto da Shackleton in Antartide

La filosofia di Shackleton era lontana anni luce da quella retorica: lui usava dire “better a live donkey than a dead lion”, e tuttavia l’infanzia passata in Irlanda nella fame più cupa durante la grande carestia del 1880 e il suo lavoro di mozzo già a 14 anni lo rese non meno tosto del più tosto degli ufficiali dell’esercito inglese.

E forse proprio il buon senso e la tenacia popolare hanno fatto entrare quest’uomo nella leggenda.

Prima della spedizione dell’Endurance (1914-1917), Shackleton aveva affrontato già due volte il continente antartico: nel 1902, insieme a Scott quando, colpito dallo scorbuto, venne rimpatriato, e nel 1908 quando dovette arrendersi a sole centotrentacinque miglia dal polo.

Ma dopo che Amundsen conquista il polo nel 1911, lui progetta un’impresa ancora più estrema: traversare il continente da una costa all’altra.

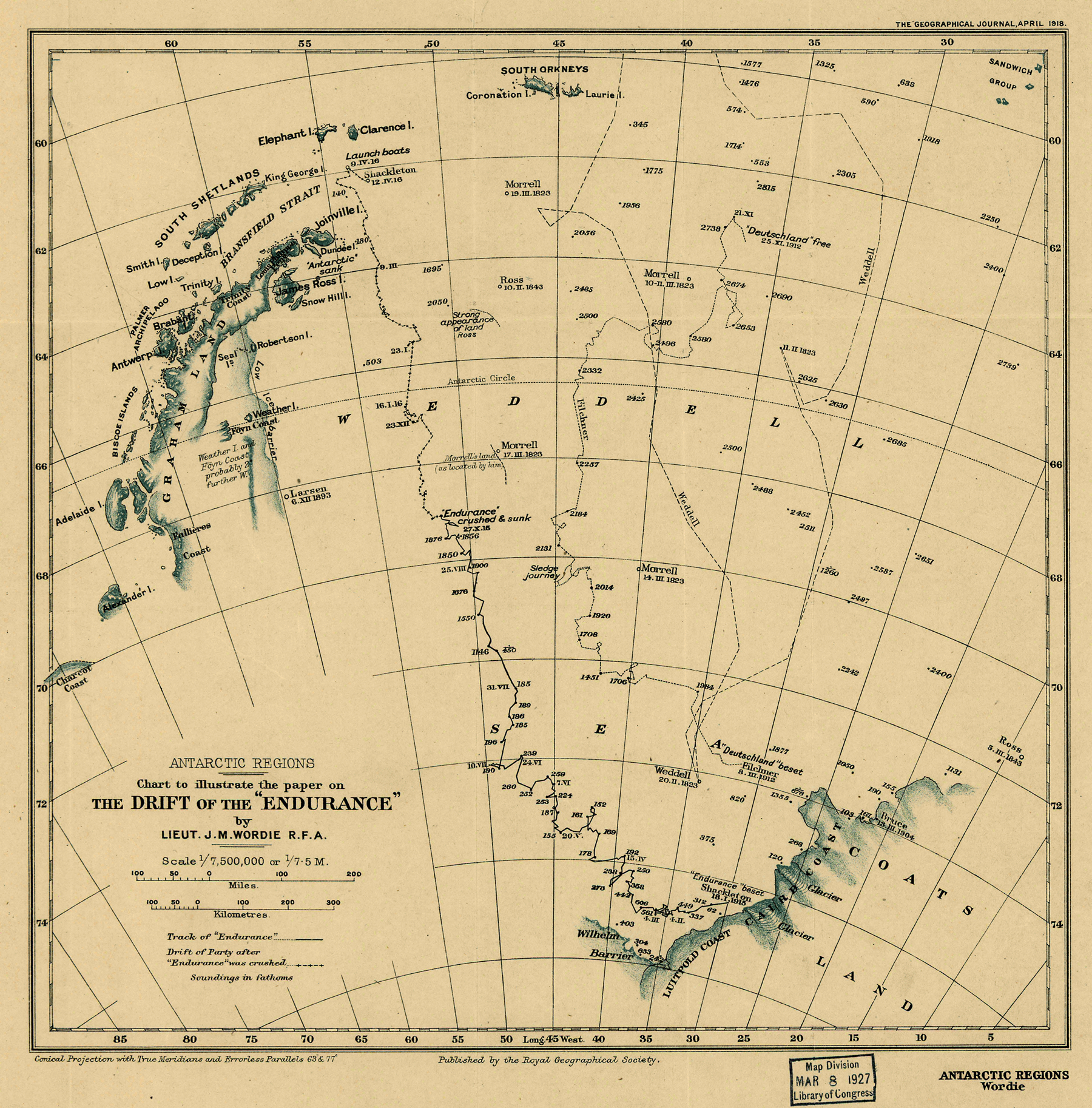

La missione prevedeva l’impegno di due navi. L’Endurance avrebbe attraversato il mare di Weddell fino alla Vahsel Bay dove una squadra di sei uomini avrebbe iniziato l’attraversata del continente antartico. Nel frattempo una seconda nave di supporto, l’Aurora, dall’altro lato del continente avrebbe provveduto e predisposto dei punti di rifornimento fino al ghiacciaio Beardmore, per consentire al gruppo di Shackleton di completare il suo viaggio di 2900 km attraverso il luogo più inospitale della terra.

photo Frank Hurley, L’equipaggio dell’Endurance, tratto da Shackleton in Antartide,

Ma a 80 miglia dalle coste del Polo Sud l’Endurance resta intrappolata nei ghiacci del mare di Weddell. Per dieci mesi (riflettete sui tempi di questa spedizione: non 10 giorni: dieci mesi!) l’equipaggio resta chiuso dentro la nave trascinata verso nord-ovest alla deriva nel pack, e il 21 novembre del 1915 la nave, non resistendo più alla costante pressione della banchisa si sbriciola e sprofonda nel ghiaccio. Per 5 mesi (ancora: non cinque giorni, cinque mesi!) vivono sul pack, a una temperatura fra i -22° e i -45° cioè su lastroni di ghiaccio in balia delle onde, nutrendosi di foche e pinguini, e scaldandosi usando il loro grasso come combustibile. Quando il pack inizia a sciogliersi per l’aumento della temperatura sono costretti a salire sulle tre scialuppe salvate dal naufragio per cercare di raggiungere Elephant Island nelle Shetland meridionali.

Incredibilmente, ci riescono. Ma Shackleton non si ferma e, con cinque membri dell’equipaggio, riprende il mare alla guida di una scialuppa di sette metri per raggiungere una base baleniera nella Georgia del Sud.

photo Frank Hurley, Partenza della James Caird, tratto da Shackleton in Antartide

6 uomini, un sestante e un cronometro dentro una barchetta riescono incredibilmente a percorrere 1600 km e a raggiungere Grytviken attraversando uno dei mari più pericolosi e inospitali al mondo: l’Atlantico, al confronto, è una piscina per bambini.

Da lì il Capitano organizza una spedizione di soccorso che solo molti mesi dopo, a causa delle continue tempeste, riesce a recuperare gli uomini rimasti ad attendere a Elephant Island.

Sir Ernest Henry Shackleton riporterà a casa vivi tutti gli uomini dell’equipaggio. Tutti vivi.

photo Library of Congress, Geography and Map Division, La deriva dell’Endurance, fonte Wikipedia

È finita, direte voi. Non ancora…

Anche l’equipaggio dell’Aurora (la nave d’appoggio, vi ricordate?) nel frattempo aveva affrontato situazioni altrettanto critiche. È una storia meno conosciuta ma più tragica di quella dell’Endurance. Dopo che una tempesta rompe gli ormeggi della nave, i dieci uomini dell’equipaggio già scesi a terra rimangono abbandonati al Polo Sud, con poche scorte di viveri, nessun vestito di ricambio e la prima terra abitata a più di 2000 chilometri. Restano lì dal 7 maggio 1915 fino al 10 gennaio 1917.

E fu ancora Shackleton che, arrivato in Nuova Zelanda nel dicembre 1916 ed avvisato che il gruppo del mare di Ross si trovava ancora in Antartide, salpa per prestare loro soccorso. Una settimana dopo raggiunge Cape Evans dove i sette sopravvissuti dei 10 membri dell’equipaggio sono recuperati e trasportati in salvo sino a Wellington.

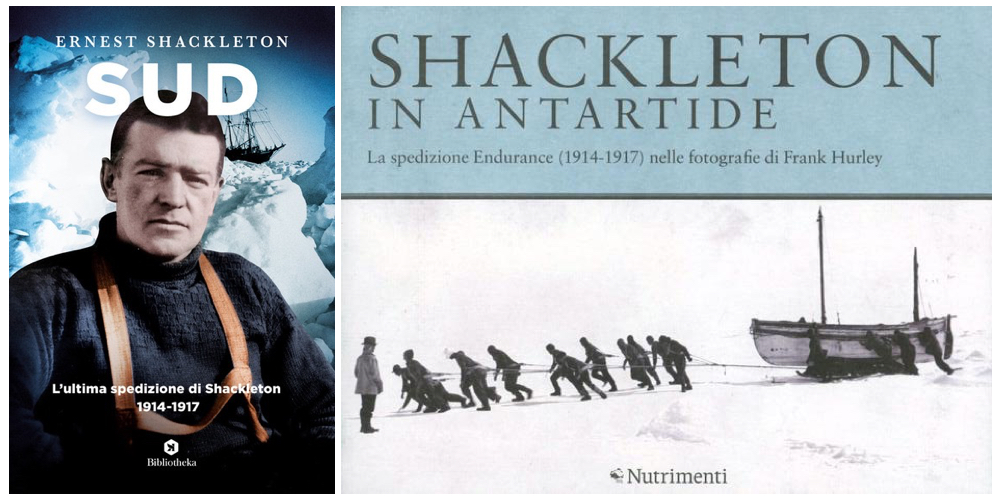

Di Shackleton, che era stato anche giornalista, ho letto Sud, il diario di quel viaggio ai confini della realtà. Un libro, potente, ipnotico, il migliore fra i tanti scritti su quella incredibile epopea e uno dei migliori libri in assoluto sulle grandi esplorazioni del ‘900.

Arrivato alla parola “fine” ho voluto vedere la faccia di quell’uomo che aveva realizzato l’impossibile mettendo insieme, una a una, le poche risorse umane che disponeva, ma con una pazienza, tenacia e freddezza evidentemente sovrumane.

Una faccia quadrata, due occhi corrucciati, un grande naso e una bocca larga dalle labbra serrate. La faccia di chi potrebbe sfondare un vetro antiproiettile con una testata.

La faccia di uno che riesce a scrivere di se, dopo aver compiuto una delle imprese estreme più dure dai tempi di Ulisse: “Se non avessi un po’ di forza di volontà sarei un ubriacone di prima classe”.

Si ringrazia Nutrimenti editore per le fotografie tratte da Shackleton in Antartide, 2012.